A1e)(

шта?

Кто был первым хакером в СССР.

В 1983 году в СССР было совершенно первое в истории преступление в сфере высоких технологий – хакнули ПО на АВТОВАЗе, в результате чего конвейер встал на три дня.

Возник прецедент: совершено преступление, за которое не предусмотрено наказание.

В 1983 году в СССР было совершенно первое в истории преступление в сфере высоких технологий – хакнули ПО на АВТОВАЗе, в результате чего конвейер встал на три дня.

Возник прецедент: совершено преступление, за которое не предусмотрено наказание.

Непризнанный гений.

Первым хакером в истории СССР оказался простой программист Мурат Уртембаев, которому прочили блестящую карьеру математика в МГУ, но он отказался от научной стези, и по целевому распределению попал на АВТОВАЗ. Там его таланты никто не оценил, и он решил доказать, что чего-то да стоит.

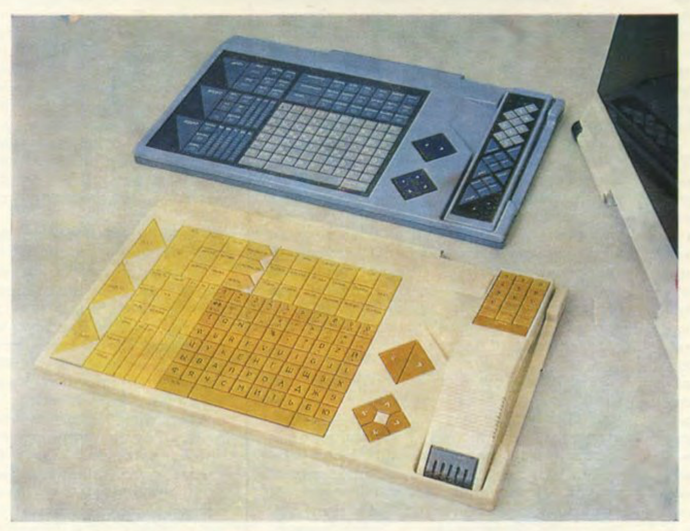

В Управлении автоматической системой для подачи механических узлов на конвейер, в котором работал Мурат, было две категории сотрудников: элита, то есть программисты, владевшие всеми тонкостями ПО, и рядовые схемотехники, занимавшиеся обслуживанием системы, которых «элита» и близко не подпускала к своим делам.

Схема работы была следующей – программист, если считал нужным, вносил изменения в ПО, но не оставлял никаких данных или отметок о внесенных изменениях.

Уртембаев создал патч к основной программе-счетчику, которая отмеряла циклы подачи узлов на линию конвейера. Патч Мурата сбивал ритм счетчика. На конвейере, где заданная деталь должна быть поставлена в четко ограниченное время, сбой в автоматике даже на секунду будет фатальным для производственной линии, где все выверено и просчитано до мелочей.

Месть Уртембаева.

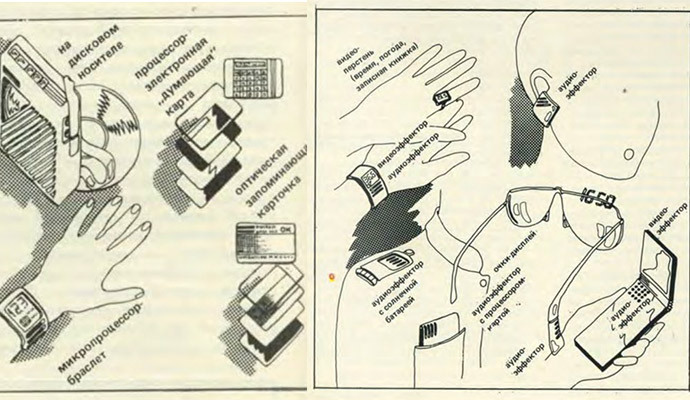

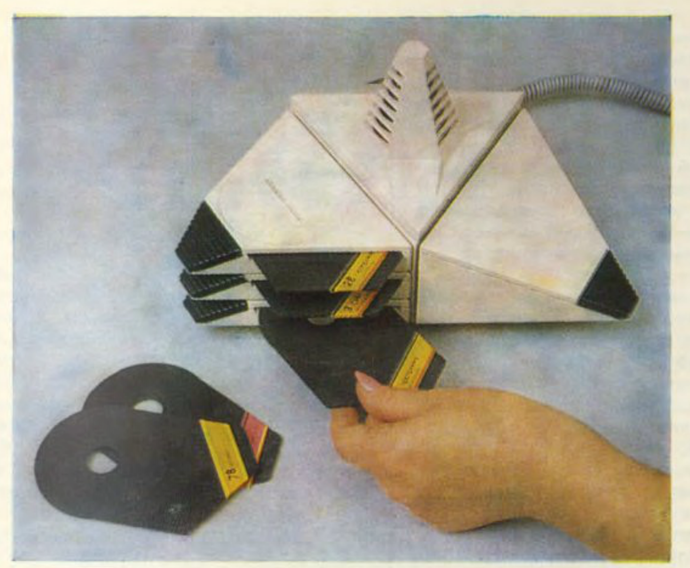

Мурат решил сначала провести тестовые испытания. В те далекие времена изменения вносились еще на дискетах.

И вот Уртембаев подошел со своей роковой дискеткой к ЭВМ, и внес изменения в рабочую программу. Когда должен был наступить час X, то есть цикл подходил к концу, и в дело должен был вступить троянский конь Мурата, вводивший автоматику в состояния комы, Уртембаев быстренько все подкорректировал, и производственный Апокалипсис на ВАЗе был отложен на некоторое время.

Главное же достижение тестовых испытаний – никто ничего не заметил.

Может быть, первый хакерский взлом в истории СССР так бы и не произошел, но..

Уртембаеву не дали почетную грамоту. Обещали, но не дали. Мурат «шутку» не оценил, и решил пустить в ход собственную разработку, которая остановила самый крупный автозавод СССР.

Мурат подстраховался, создав себе алиби, – запуск адского патча Уртембаев запрограммировал на день своего выхода из отпуска.

Расчет был такой: я возвращаюсь из родных степей Казахстана, обнаруживаю сбой и совершаю настоящий производственный подвиг, спасая конвейер от неминуемой катастрофы. Почетные грамоты, слава, хвала и поездка в Туапсе прилагаются.

Крутой план? Еще бы. Но вмешалось одно непредвиденно обстоятельство – программа запустилась на два дня раньше.

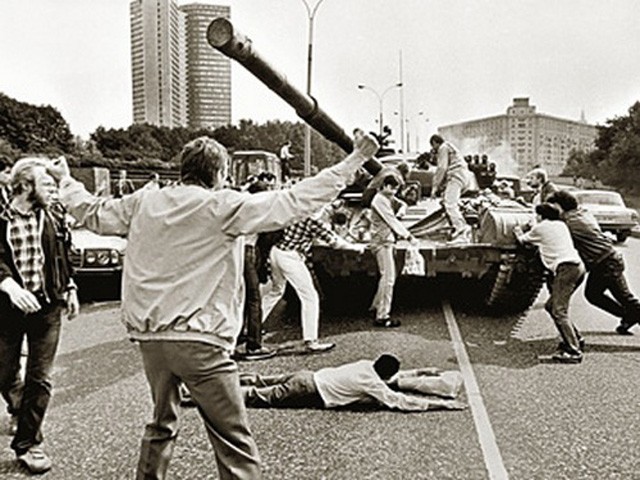

Восстание машин.

Никто ничего не понимал. Автоматика точно сошла с ума. Инженеры хватались за сердца – шоковая производственная терапия в течение трех дней на конвейере не прошла для них бесследно.

Это была итальянская забастовка, только протестовали не сотрудники, а электро-вычислительная машина. Автоматика исправно подавала детали на конвейер, но не в то время и не те детали. Производственный цикл был сбит, и в механической и логической точности конвейера наступил настоящий хаос. Возможно, одно из первых восстаний машин против человека.

Бороться с ЧП были брошены лучшие специалисты. Они проверили оборудование, отдельные узлы, саму ЭВМ, но технически все было в порядке. Следов физического вмешательства не было найдено.

В конце концов, отыскали неисправный фрагмент кода. Запуск рабочей программы с другой дискеты ожидаемого результата не дал – сбои продолжались. Конвейер удалось запустить лишь через три смены.

Благодаря проделке Мурата, завод понес многомиллионные убытки.

Мурат Уртембаев пришел на явку с повинной. Если бы первый хакер СССР не признался, то его имя осталось бы загадкой для истории АвтоВАЗа.

Статьи, которая в нынешнем УК квалифицируется в ст. 273 деяние Уртембаева, как «создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ» и предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет, тогда еще не было.

Первого хакера в нашей истории осудили за умышленные хулиганские действия и дали полтора года условно с возмещением ущерба, который был оценен в стоимость двух «Жигулей». Мурат вынужден был отрабатывать наказание слесарем на конвейере.

«Системный программист Волжского автозавода, занимаясь с коллегами автоматической системой для подачи механических узлов на конвейер, произвел модификацию программного обеспечения АСУ ТП главного конвейера, в результате чего произошла его остановка на трое суток. Двести автомобилей не сошло с конвейера ВАЗа, пока программисты искали источник сбоев. Ущерб исчислялся миллионами рублей в ценах 1983 г. Виновное лицо привлечено к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 98 УК РСФСР», — написали в «Известиях» по поводу случившегося.

Дело получило широкую огласку в СССР. Правоведы, партийные руководители, специалисты – все спорили друг с другом, пытаясь доказать считать/не считать действия Уртенбаева преступлением.

Помимо общественного резонанса «дело Уртембаева» имело и еще одно последствие – для «элитных» программистов АВТОВАЗа.

В ходе проверки выяснилось, что первый хакер СССР был первым пойманным, но отнюдь не первым, кто обнаружил окно в системе, и хакнул ее. В том же Управлении, в котором работал Уртембаев, «элита» регулярно создавала сбои на конвейере и оперативно их ликвидировала, выбивая у начальства за спасение конвейера в качестве награды дачи, квартиры, автомобили.

Первый хакер СССР был лишь зарвавшимся юнцом, который хотел добиться признания своего таланта, а матерые волки из числа элитных программистов нажили на этом «состояние».

Кстати, в группу, которая расследовала деятельность чудо-программистов, вошел и Уртембаев, за что ему было обещано снисхождение на суде. Были найдены вредоносные фрагменты в программах наподобие того, что создал Мурат, но фактов их использования доказать не удалось.

С началом 90-х преступления в сфере высших технологий стали неотъемлемой частью нашей жизни. Но пальма первенства в этом нелегком деле навсегда принадлежит Мурату Уртембаеву, первому хакеру СССР.

ссыль